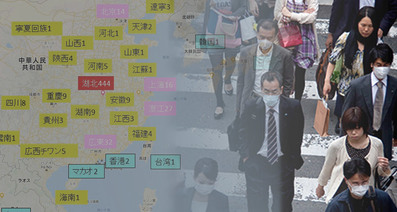

現在、中国を中心に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染が広がっており、日本でも接触歴を確認できない感染者が発生し始めています。

本記事では、2020年2月26日現在の日本における新型コロナウイルス感染症の特徴や今後の対策について、岸田 直樹医師に伺いました。

※この記事の内容は医師個人の知見に基づくものです。

日本と世界の感染状況

現在報道されている日本の感染者数は他国と比べて多いのでしょうか?過剰に危険視する必要はあるのでしょうか?

韓国やイタリアなど各国での広がりが刻一刻と変わっていく状況です。新型コロナウイルス感染症は中国の武漢を発端として感染が拡大していますが、昨年10~11月に武漢からの旅行者がもっとも多かったのがタイの約55,000人、それに次いで日本は約23,000人とされています。発生源となる武漢からの旅行客が多いということを踏まえると、日本における発症人数は必然的に他国よりも多い可能性が高いといえます。

中国で死亡者が多い理由はなぜでしょうか?

武漢での死亡者が多いのは感染拡大防止への対応が遅れ、医療機関が対応できる許容範囲を超えてしまったことが要因のひとつであると考えられます。対応が遅れたといっても震源地であったため、たとえ日本が震源地でも同じことが起こった可能性は十分にあります。

新型コロナウイルス感染症での重症例では肺炎を発症していますが、肺炎の治療において人工呼吸器の使用や入院管理が必要になります。しかし、急速に感染が拡大したことで感染者が医療機関に殺到し、人工呼吸器や入院ベッドが不足してしまったことで本来救えるはずの命を失う結果となってしまっているのでしょう。

これから大切になってくるのは、“第二の武漢を作らない”ことです。急速な感染拡大とならないように一人ひとりが感染拡大を防止するための対策を実施することです。

感染場所と感染経路の特徴

日本の感染者はどのような経路で感染しているのでしょうか?感染場所・感染経路に特徴はあるのでしょうか?

日本で感染者が確認され始めた当初、感染者は武漢などに在住する中国人との接触歴がある人でした。しかし、現在(2月26日時点)では接触歴が追えない感染者も発生しています。そのため、国内でそれなりに感染が広がっている可能性が高まっています。

とはいえ、今回の新型コロナウイルスの伝播サイクル(次に伝播するまでの期間)は4~5日とやや長いために、“感染者から接触者を追跡して行動制限をする”という対策がうまく取れる可能性があります。また、新型コロナウイルスの感染経路は接触と飛沫ですが、“クラスター(小規模な集団感染)”というキーワードが出ているように閉鎖空間や密集空間での濃厚感染によるものが多いのが特徴で、そのような環境を避ける対策が効果的と考えられます。

他の感染症との違い

SARS、MERSに比べて新型コロナウイルスの感染力はどのくらいでしょうか?

SARSとMARSはそれぞれ2002年、2012年に新種のコロナウイルスとして初めて確認されたウイルスです。当時世界各地に感染が拡大し、多くの死者が出ました(SARSの致死率は9~16%、MERSは30~40%)。2月19日時点でのデータでは、新型コロナウイルス感染症の致死率は年齢や基礎疾患の有無で違いがありますが、全体としてはSARSやMARSよりも低く数%です。感染力(R0)については1.4~2.5とMERS(<1)よりは高いですが、SARS(3)よりやや低いか同じくらいとなっています。

ただし、これらのデータはあくまで現時点のもので、新型コロナウイルス感染症の致死率は最終的に0.3%~0.6%くらいになるともいわれています。とはいえ、仮に季節性インフルエンザの致死率が0.1%としても、その3~6倍になることを考えると決して低い率とはいえません。また、感染力(R0)も“クラスター(小規模な集団感染)”というようにもっと高そうに見える集団もいますが、密室・閉鎖空間などでなければ、もう少し低い数字の可能性もありそうです。

インフルエンザや普通の風邪と比べて特にどのような点に注意が必要でしょうか?

新型コロナウイルスの感染力は比較的高く、致死率もインフルエンザや風邪よりも高いと考えられます。そのため、インフルエンザや風邪よりも注意が必要ではありますが、新型コロナウイルスの感染者のうち82%が一般的な風邪と同じような症状のみでその後軽快しています。

なお、感染者のほとんどが成人で、子どもの感染者が重症化したという報告はあまりありません。子どもが感染しにくい・重症化しにくいという点に限定すると、インフルエンザよりも危険性が低いといえるかもしれません。ただし、発症者の傾向や重症化リスクはまだ十分に明らかになっていません。

重症化のリスク

重症化リスクがある人にはどのような特徴がありますか?

インフルエンザと同様、高齢者や心臓・肺の病気がある人は重症化のリスクがあると考えられます。しかし、インフルエンザでは子どもの重症例も多いのに対し、上で述べたように今回の新型コロナウイルス感染症では9歳未満の子どもの致命率が高いという報告はあまりありません。また、日本国内で複数の感染者が確認されていますが、現時点で子どもの重症例は報告されていません。ただし、小児でも心臓・肺に持病がある場合は注意が必要でしょう。

感染拡大防止や感染予防対策

新型コロナウイルス感染症の予防対策として行ったほうがよい対策はありますか?

新型コロナウイルス感染症の対策は、風邪やインフルエンザと同様に、手洗い・アルコール消毒やうがいなどの衛生対策が基本となります。また、部屋の換気や加湿も重要です。換気することでウイルスが部屋にこもりにくくなり、40%以上の湿度を保つことで喉に付着したウイルスが体内に侵入しにくくなります。新型コロナウイルスは閉鎖空間や密集空間での濃厚感染によるものが多いので、そのような環境にいる機会を減らすことも重要です。

感染の拡大を防ぐために、咳やくしゃみがでるときにはマスクの着用したり、ティッシュ・ハンカチ、袖を使って口や鼻を押さえたりするなどの咳エチケットも行うようにしましょう。

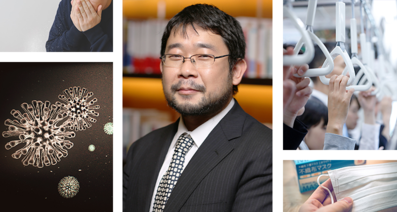

新型コロナウイルス感染症の流行によってマスクが不足していますが、マスクを着用することで予防することはできるのでしょうか?

新型コロナウイルス感染症だけでなく、風邪やインフルエンザでも感染予防に対するマスクの効果は十分に示されていません。そのため、“マスクで完全に予防できる”と考えるのは間違いです。

しかし、大きな飛沫を防御できる可能性や、手で直接口を触るのを防ぐ効果があることも考えられるので、感染リスクの高い医療現場(病棟ではなく救急外来、一般外来など)に行く必要があるとき、満員電車に乗るとき、人混みの多い場所に行くときには、マスクの着用を検討してもよいでしょう。

新型コロナウイルス感染症に対する予防接種の開発状況はどのようになっているのでしょうか?

予防接種ワクチンの開発には、ワクチンの有効性や安全性の確認、大量生産が可能かどうかの確認などを行う必要があり、使用可能となるまで時間がかかります。コロナウイルスの予防接種ワクチンが開発されるまでに最短10か月、長ければ数年ともいわれています。

受診の目安と治療方針

どのような場合に受診を検討したらよいでしょうか?

厚生労働省の指針もありますので、そちらも参考にしてみてください。新型コロナウイルス感染症では、咳・鼻水・喉の痛みなどの風邪のような症状が中心となることから、初期の段階で風邪との区別は困難です。現在は風邪が流行する時期でもあり、新型コロナウイルス感染症では82%が一般的な風邪と同じく軽快するというデータがあるので、医療機関に人が殺到してしまうことを避けるためにも一般的な風邪の症状ならセルフケアを行うのがよいでしょう。ただし、以下のような場合は病院への受診を検討しましょう。

- 38℃以上の発熱が数日続く

- 肺気腫など肺の病気や心臓の病気がある人で38℃近い熱、または微熱だが多量の寝汗がある

- 咳などの症状が5~7日経っても改善しない、呼吸が苦しい

- 水分・食事が取れない

新型コロナウイルス感染症で特徴的なのは特に3であるため、より注意してください。

現在の日本における新型コロナウイルス感染症の治療方針を教えてください。特効薬はあるのでしょうか?

新型コロナウイルス感染症の基本的な治療は対症療法です。肺炎がひどくなったら酸素の投与や人工呼吸器を使用することがありますが、これらを用いても基本的に自分の免疫でウイルスを排除するしかありません。

現在のところ特効薬はありませんが、治療薬として抗HIV薬(ロピナビル)が期待されています。重症例ではすでに国内でも使用されており、効果的であった症例も報告されています。また、国内で作られたファビピラビルという抗インフルエンザ薬も期待されている薬剤です。

医療機関における対応

新型コロナウイルス感染症に対する医療機関の対応は何が行われているのでしょうか?

医療機関では感染拡大を防止するための指針として、患者を個室隔離して接触・飛沫感染対策(状況次第でゴーグルなどの着用)をすることになっています。しかし、感染対策はより厳重な姿勢も大切で、防護服などを着用して対応しているところもあります(特に一類の指定医療機関など)。

現時点では、主に“帰国者・接触者外来”を設置している医療機関で新型コロナウイルス感染症の対応を行っていますが、今後の広がり次第では一般病院での対応となることも十分予想されます。その場合には、インフルエンザと同じような対応になると考えられます。

今後の予測と今できること

日本における今後の感染拡大の可能性についてどのようにお考えでしょうか?

新型コロナウイルス感染症は、疫学的な特徴から世界的に流行する素質を十分に持ったウイルスといわれているので、日本のみならず世界中で流行する可能性があります。しかし、伝播サイクルがインフルエンザよりもやや長く、感染者と接触者などの追跡と自宅隔離が比較的でき、クラスターと呼ばれるように密室・閉鎖空間などでの集会を避けるなど、感染症対策が適切に行われればインフルエンザのような急速なスピードでの拡大にはならず、コントロールできる可能性も秘めているのです。

いずれにしても最悪のシナリオを想定し、感染拡大の可能性は十分にあるという予測のもと次の広がりをイメージしながら“準備をする”ことが重要といえるでしょう。

今私たちにできることは何があるのでしょうか?

現在では、いまだに新型コロナウイルス感染症の特徴の全貌を捕らえられていない状況のため、正確な未来予測はできません。

封じ込めることが可能なウイルスの感染症免疫学的な特徴があまりなく、完璧に封じ込めることは難しい状況が予測されています。しかし、一人ひとりの手洗い・咳エチケットなどの感染対策によって、新型コロナウイルスの感染をコントロールできる可能性が十分にあるといえるでしょう。これにより、医療機関がパンクしない形で重症患者さんに対応することができます。“第二の武漢を作らない”という言い方のゴールはここにあります。

中国では急速な感染拡大によって医療体制が対応できず、多くの死亡者が出てしまいました。医療体制が破綻すると、救えるはずの重症患者の検査・治療を十分にできないということになりかねません。

今は風邪やインフルエンザが流行する時期です。また、新型コロナウイルスの多くは風邪の症状に似ています。そのため、医療機関に人が殺到すると医療体制が破綻してしまう可能性もあります。救えるはずの重症な感染者の診療が十分にできなくなるなどのことが起こらないように、信頼できる正しい情報の入手に努めるとともに、一人ひとりがしっかりと感染症対策を行うことが今私たちにできるもっとも重要なことだといえるでしょう。

感染症コンサルタント 、北海道科学大学 薬学部客員教授、一般社団法人Sapporo Medical Academy(SMA) 代表理事

岸田 直樹 先生日本感染症学会 感染症専門医・指導医日本内科学会 総合内科専門医日本化学療法学会 抗菌化学療法指導医 ICD制度協議会 インフェクションコントロールドクター

“良き医学生・研修医教育が最も効率的な医療安全”をモットーに総合内科をベースに感染症のスペシャリティを生かして活動中。感染症のサブスペシャリティは最もコモンな免疫不全である“がん患者の感染症”。「自分が実感し体験した臨床の面白さをわかりやすく伝えたい」の一心でやっています。趣味は温泉めぐり、サッカー観戦(インテルファン)、物理学、村上春樹作品を読むこと。 医療におけるエンパワメントを推進する法人を立ち上げ活動している。

「新型コロナウイルス感染症」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が941件あります

匂いが全くわからない

コロナに罹患後匂いが全くわからなくなってしまいました。 9/5夕方より発熱(熱は3日くらいで平熱に下がりました) 9/7朝よりのどの激痛(9/7~11まで激痛、その後改善) 9/9頃より匂いがしない。今も全然匂わない。 臭覚は戻るのでしょうか?受診するとすれば何科にいつ頃行けばよいのでしょうか?

眠りにつく直前、息が止まり眠れない

コロナ発症4日目。コロナ発症後喉の痛みや息苦しさで一睡もできていませんでしたが、昨日から息苦しさが減りついに寝れると思い、眠りにつこうとすると、呼吸が止まってしまいます。 ウトウトしてあとちょっとで寝れる、と思っても呼吸できないので飛び起きると言った状態で全く眠れません。 これはどういった現象なのでしょうか?それとどうすれば良いでしょうか。

コロナ後の咳き込みについて

48歳女性です。 三カ月前にコロナにかかり、現在話す際にどうしても咳き込む状況がいまだ続いております。呼吸器内科に行き、一般的な吸入薬や薬を処方して頂いておりますが、話している際、咳がどうしてもでてしまいます。又、咳込みが多いせいか、声もかすれることもあります。 三カ月たった現在も完治の気配がない状態です。 コロナ後に私のような症状が出ている方は多いのでしょうか? 又、呼吸器内科へ通院はしておりますが、三カ月経った現在も一向に治る気配がないのですが、このまま通院だけ続けていく形で良いものでしょうか? なんとか、咳き込みをしずめたいのですが、どのようにするべきでしょうか? 御教示の程、何卒宜しくお願い致します。

コロナ嗅覚障害

コロナに罹り、4日目くらいから匂いをほとんど感じなくなりました。鼻詰まりなどはありません。 左は近くで嗅ぐと匂うのですが右は全く何の匂いもしません。 このように片方だけの嗅覚がなくなる事はあまりない事なのでしょうか?考えられる原因はありますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「新型コロナウイルス感染症」を登録すると、新着の情報をお知らせします